היהודים המדהימים

ינואר 1, 2011

כתב העת (выпуск №7)

В ожидании Машиаха

Учителем я стал по недоразумению

Когда мне исполнилось шесть лет, в качестве подарка ко дню рождения папа принес мне книгу "Троянская война и ее герои" – пересказ Гомера для детей. Еще не раскрывая книги, я спросил, кто победил в этой войне. Папа сказал, что греки – и я заревел. Ничего не зная о Гомере, я мгновенно полюбил троянцев за одно лишь название. Впоследствии, неукоснительно стоявший на стороне эллинов во всех перипетиях их богатой на конфликты истории, в одном-единственном случае я делал исключение: я продолжал любить троянцев. Я люблю их до сих пор; слова "священная земля Илиона" для меня – не пустой звук. Благодаря детской книжке, в день, когда мне исполнилось шесть лет, я решил стать историком.

Я дурно учился в школе. Я ничего не понимал в математике. Физические законы приводили меня в недоумение, а необходимость формулировать их цифрами и буквами – в отчаяние. Химические формулы вызывали оторопь и нервную чесотку. Я страстно любил одну лишь историю; география, русский язык и литература были для меня всего только вспомогательными дисциплинами, без знания которых историку обойтись невозможно. Прошло много лет, пока я научился понимать и ценить книги, с историей не связанные, и получать удовольствие от поэзии.

Обязательное заучивание стихов, входивших в школьную программу, было для меня кошмаром – исключение составлял Гомер. Дома, лежа больным в постели, я раскрывал его – и забывал обо всем на свете. Перечитывая чеканные строфы, я впадал в транс и раскачивался над ними, как мой прадед столетие назад раскачивался над томами с комментариями Ибн-Эзры.

К моему несчастью, учительница истории в моей восьмилетке не имела никакого веса, и все руководящие места занимали представительницы точных наук; в силу этого в школе я слыл почти двоечником, и маму мою, приходившую на родительские собрания, стыдили почти регулярно.

Я любил еще и зоологию, впрочем - вне всякой связи с историей: просто мне казалось, что с животными дело иметь безопаснее, чем с людьми. С десяти лет я ходил в детский исторический кружок при Эрмитаже, и любимое место в нем для меня была комната на первом этаже с мумией какого-то древнеегипетского полководца. Другие мальчишки предпочитали рыцарский зал; я коротал свободное время с мумией. Ей одной я поверял свои детские невзгоды. Я разговаривал с ней (с ним?). Мумия благожелательно внимала. Один раз, горько жалуясь на учебные неудачи, я принес и показал сиятельному покойнику свой школьный дневник с двойками по алгебре и геометрии. Сперва в комнате не было стула, сиденья полагались лишь смотрителям; но вот как-то я обнаружил рядом с саркофагом скамейку – сердобольная уборщица притащила ее, заметив мои частые посещения вверенной ей территории. С тех пор я часто сидел на этой скамейке, пригорюнясь, подперев голову одной рукой, а другую возложив на камень саркофага.

Я до сих пор вижу перед собой этот небольшой зал – открытый, каменный саркофаг с высеченными в нем скарабеями, серо-коричневого, четырехтысячелетнего покойника с горбатым носом и полуоткрытым ртом, под стеклом стыдливо прикрывшего наготу куском серой марли, окно с низким подоконником и медленно падающий за ним на Неву снег.

С детства я смотрел на дипломированных историков снизу вверх; они казались мне какими-то сказочными, непостижимыми личностями, подобными Ашшурбанипалу или птице Рух; угнетенный осознанием собственной безграмотности в точных науках, я не верил, что смогу когда-нибудь встать наравне с ними. Открывая дома "Легенды и мифы Древней Греции", я вздыхал о Икаре и Орфее, чьи искрометные жизни пронеслись так задолго до этого грустного события – моего рождения.

В моей семье были врачи и инженеры, но историков не было никогда. Моя исступленная любовь к давно прошедшим эпохам и полная неготовность думать о будущем делали из меня, теперь я это понимаю, выродка. Мои родители очень любили меня и страшно мучились со мною. С шестого класса они нанимали мне частных репетиторов по всем точным дисциплинам, я был вынужден ходить к ним по очереди, ежедневно, по часам, и это принесло мне в жизни, по крайней мере, одну пользу – обремененный необходимостью безостановочно смотреть на часы, я выработал в себе с годами пунктуальность, переходящую в манию.

После окончания восьмилетки и перехода в другую, десятилетнюю школу, где правила бал директриса – преподавательница истории, я расцвел. Она вызвала моих родителей и сказала им категорически, что я должен поступать на истфак. Сказать было легче, чем сделать. По одному из недоразумений, которыми была полна та эпоха, поступить в университет на большинство факультетов человеку с моим отчеством и анкетными данными, было затруднительно. Один из друзей моего детства, окончивший с золотой медалью свою английскую спецшколу, отправился поступать в университет на истфак. В приемной комиссии, подержав протянутый им аттестат, ему задали один только вопрос, казалось бы, ни к истории, ни к английскому языку не имевший никакого отношения:

- Скажите, это у вас русский кто – папа или мама?

Друг детства, в отличие от меня, никогда не витал в эмпиреях; он сразу все понял, забрал документы и вышел, вежливо и навсегда попрощавшись. Наученный таким опытом, я даже не стал пытаться идти по его следам. Я подал документы на истфак Педагогического института имени Герцена, в приемной комиссии которого, по слухам, таких наводящих вопросов не задавали, а если и задавали, то, по крайней мере, не так часто. Придя туда, я был приятно удивлен – чуть не треть абитуриентов представляла собой тех бывших десятиклассников, кому незадолго до этого выпала честь отвечать на наводящие вопросы в приемной комиссии университета. Отфутболенные наводящими вопросами, заданными в той или иной форме, они, как и я, почти автоматически перебазировались в приемную пединститута.

Я поступил на истфак, я проучился на нем пять лет, и я его закончил. Я благословляю эти пять лет по двум основным причинам. В институте был прекрасно подобранный преподавательский состав, у нас на кафедрах работали настоящие ученые, профессора, доктора, кандидаты наук, авторы учебников и исторических монографий, известные не только в России; на истфаке пединститута я впервые почувствовал себя человеком. Здесь пригодился даже мой Гомер, - мне не приходилось больше читать его в одиночестве, раскачиваясь как древней плакальщице, на скамейке, возложив руку на дружелюбно оскалившуюся мумию.

В институте я познал солнечное тепло первой бутылки портвейна, яростное торжество первых объятий, радость вручения диплома историка. Я больше не смотрел на специалистов по древнему миру или средним векам снизу вверх, как в детстве; в некотором роде я сам уподобился им.

Меня смущало только одно. Страстно желавший стать историком, я как-то позабыл, что готовят в институте не только и не столько специалистов в той или иной области, связанной с прошлым Греции, Египта, Индии или, на худой конец, скажем, США, - но и в первую очередь – учителей средних школ. Я не имел ни малейшей склонности к работе на педагогическом поприще – еще не успела испариться кислая отрыжка детских лет, проведенных за партой в моей восьмилетке.

Делать было нечего. Я старательно учил методику преподавания и странноватый предмет, именуемый педагогика. Педагогику у нас преподавали немного истеричные дамы, никогда в жизни не только не имевшие детей, но, как правило, не бывавшие и замужем. Что они понимали в чужих детях – Бог весть; нам, студентам, почти все они казались на одно лицо – в том смысле, что единый для них всех образ напоминал нам лик ведьмы из "Русалочки" или, скорее, просто Бабу-Ягу. Заведующей кафедрой педагогики была Женевьева Фабиановна, дама пожилого возраста, злая как черт. За год до моего окончания института от нее сбежал четвертый муж. Женевьева Фабиановна ненавидела коллег, ненавидела студентов, ненавидела детей и любила в своей жизни одно лишь - педагогику.

Когда во время нашей педагогической практики она проводила для нас показательные уроки в школах, мы были потрясены – дети, даже последние оторвы-хулиганы, боялись её до судорог. Именно благодаря этому уроки ее проходили в могильной тишине и без единого вопроса со стороны учащихся, и именно это она воспринимала как наивысший комплимент своему педагогическому таланту. При этом мы, практиканты, честно пытались понять, о чем же она говорит конкретно, но никогда не могли понять ровным счетом ничего, как ни старались конспектировать ее выступления перед классом.

По окончании института, из всего курса педагогики, я твердо уяснил себе только одно – вести уроки в школах так, как нас пять лет учили, нельзя.

И я пошел работать в свою первую школу, и начал вести уроки не так, как нас учили.

Моя первая школа была сельского типа – она находилась (думаю, и теперь находится) в совхозе имени Ленсовета, в окрестностях города Пушкин, в двадцати минутах езды от моего ленинградского дома на пригородной электричке.

Эта школа памятна мне тремя основными моментами. Во-первых, там я приобрел свой первый бесценный педагогический опыт, заключающийся в осознании того, что учеников бояться нельзя, как бы ни хотелось.

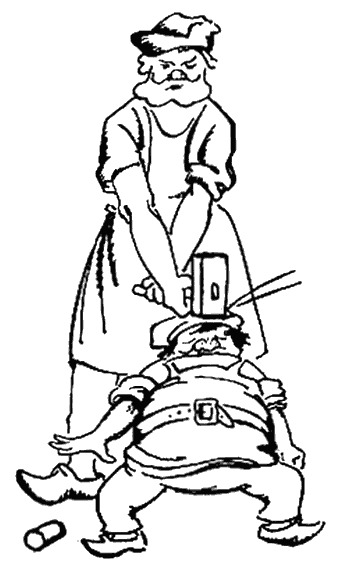

Во-вторых, там я впервые подрался на уроке с учеником Вовочкой – сущим двойником знаменитого Вовочки из анекдотов, а после драки, сбросив его вместе с партой по школьной лестнице с третьего этажа, в результате чего парта развалилась, а Вовочка лишился двух передних зубов, ударившись головой о перила, - следствием чего, в свою очередь, был марафонский бег вокруг школы, в котором участвовали я, Вовочка и его старший брат-тракторист со своим трактором и полуметровым тесаком в мускулистой руке. В-третьих, наконец, именно там я приобрел полное и окончательное осознание того факта, что учителем я стал по ошибке, хотя только ли моя в этом вина, педагогической науке еще неизвестно.

Вовочка был двухметрового роста олигофреном пятнадцати лет от роду, страдавшим дефектами речи и разума, и изъяснявшимся на невнятной смеси городского молодежного сленга и деревенской ненормативной лексики. Он происходил из сильно пьющей семьи, и я вполне осознаю тот факт, что в дефектах своих он не был повинен. Он не мог членораздельно ответить ни на один заданный ему ни по одному предмету вопрос, но исправно переползал из класса в класс, хотя временами и буксовал, оставаясь в одном классе по два года.

Дирекция предпочитала не связываться с ним ввиду близкого присутствия его старшего брата – тракториста местного совхоза. Брат сидел в своей жизни дважды, в последний раз – за непредумышленное убийство. Для гарантии безопасности со стороны достававших его учителей, Вовочка объяснял педсовету, с удивительной для него степенью внятности, что в случае чего следующее убийство будет предумышленным. Его не трогали.

Такие выверты живой педагогической практики не были предусмотрены в сушеной треске той теории, которую нам преподавали в институте. Я не мог не попасться, и я попался.

Вовочка невзлюбил мое отчество. Думаю, что такое отчество он вообще слышал впервые в жизни, и инстинктивно подозревал в нем нечто неблагопристойное, нарушавшее течение самой жизни. По крайней мере, каждый раз. Когда другие его одноклассники произносили его, он морщился, как будто слышал нечто крайне неприличное. Уже на первом уроке он переделал мое отчество в Макаровича, и предпочитал обращаться ко мне именно так, без упоминания имени собственного. Это я терпел более или менее покорно. Директор предупредил меня, что с Вовочкой связываться не стоит – хотя бы ввиду наличия его старшего брата. Сам директор – бывший моряк – заходя в класс, всегда расстегивал пиджак, и из-под него виднелась полосатая тельняшка, навевавшая воспоминания о блатном Петрограде времен Леньки Пантелеева. Директор боялся не столько Вовочку, сколько его буйного брата. Тельняшка имела успех, и директора не трогали.

Но вот, по прошествии двух месяцев, я решил проверить пройденный материал, и сдуру вызвал к доске Вовочку. Не побоюсь сказать - это была самая большая ошибка в моей педагогической практике. Он изумленно пукнул и вылупил на меня глаза, но я был настойчив. Заплетая ногу за ногу и держа свои огромные кулаки в карманах школьных, детских брюк, он вышел с "камчатки" и встал у доски спиной к классу. Крякнув, я развернул его.

Мы проходили краткую историю древнего Урарту.

Я знал, что Вовочке стоит задавать только самые простые вопросы, желательно такие, на которые можно ответить словами "да" или "нет". Но я промахнулся. Это простительно. Мне было всего только двадцать лет.

- Вовочка, что такое Урарту? – спросил я его доброжелательным голосом и искательно улыбнулся.

Он выпучил на меня глаза.

- Макарыч, тебе че от меня надо, че ты доебалси-та?.. – с искренним недоумением спросил он. – Я ж два года уж к доске-то не выхожу…

Класс захихикал, предвидя незапланированное развлечение, выходящее за рамки обычного.

Я вздохнул, взял указку и сам показал на карте, где находилось Урарту.

- А какое это было государство, Вовочка?.. – задал я ему очередной идиотский вопрос. Нужно было, конечно, спросить – "рабовладельческое" или "социалистическое", - я до сих пор думаю, что, при всей незамутненности сознания, на этот вопрос он сумел бы ответить.

Но Вовочке всё это уже надоело.

- Еврейское! – рявкнул он, кулаки его сжались в карманах брюк, а рыжий волос на голове встал дыбом.

Класс громыхнул. На несколько секунд я онемел.

- Нет, Вовочка, это древнеармянское царство, - начал я с некоторой дрожью в голосе, но он был неумолим.

- А я сказал – еврейское! – и осторожно стукнул кулаком по краю стола, отчего тот жалобно пискнул.

- Да? – Тогда это новое слово в исторической науке!.. – жалко попытался сыронизировать я, чтобы не потерять лицо окончательно. Вовочка дико сопел. Мне было бы нужно быстро отправить его на место и вызывать кого-то из моих лучших учениц, но я внезапно почувствовал какое-то быстро нарастающее раздражение.

- Какие ремесла там были? – грубо спросил я, медленно возвышая голос.

Ответ не заставил себя долго ждать.

- Еврейские! – ещё громче ответил он, с вызовом глядя на меня.

- А сельское хозяйство… - начал я.

- Еврейское!! – крикнул он.

- А как назывался народ, который там жил! – прокричал я.

- Еврейский народ!!! – заорал он.

- А с кем они воевали, когда… – завопил я, притоптывая ногой.

- С евреями!!! – захрипел он, не дослушав.

- А я… - начал я.

- И ты! И ты!! И ты!!! – замычал он, опустив голову низко и роя ногой, как бык.

С этого момента я перестал помнить себя примерно на четверть часа. Перед моими глазами встала Женевьева Фабиановна и абсолютная, нечеловеческая тишина, наступавшая в любом классе при ее явлении народу. Я схватил указку и с размаху дал Вовочке по голове. Указка разлетелась на три осколка, меньший из которых остался зажатым у меня в руке. Я отшвырнул его в угол. Класс выл от восторга. Я схватил оглушенно вращавшего налитыми кровью глазами Вовочку и потащил его к выходу. Он уцепился за крайнюю парту и встал, как якорь. Я не мог сдвинуть его с места. Нам аплодировали со всех сторон.

- Пошел вон из класса!.. – задыхаясь, проговорил я.

- Сам пошел нахуй! – прорычал Вовочка, грузно усаживаясь за чужую парту и потирая голову. За партой сидела классная красавица Зина с румяными щеками и синими глазами. Она с восторгом и обожанием смотрела на нас обоих.

Я в последний раз попытался сохранить дистанцию между Педагогом и Учеником.

- Встань там и слушай сюда… - начал я голосом, дребезжащим, как у булгаковского Коровьева. Видимо, у меня интуитивно прорезался одесский акцент, потому что Вовочка взбеленился окончательно.

- А пошел-ка ты в жопу, - негромко, с огромным чувством произнес он и заложил ногу за ногу.

Я схватил парту и, рыча от нечеловеческого напряжения, потащил её к двери вместе с обоими седоками. До сих пор не понимаю, как мне удалось сделать это, но парта понеслась к двери, как заводная машинка; Зина подобрала ноги в черных чулках в крупную клетку, чтобы мне было легче тащить. Эти ноги до сих пор висят у меня перед глазами. Вовочка открыл рот.

Парта врезалась в дверь класса и с одного удара распахнула ее настежь. Хрипя, как бешеный слон, я продолжал толкать ее прямо вперед. С разгона она приблизилась на опасное расстояние к лестнице. Зина ойкнула и вспорхнула. Вовочка молча, с ненавистью сипел. Из соседних классов стали высовываться головы. Мой класс вывалил в коридор за мной следом. Я остановился над лестницей.

- Встать, - тихо сказал я в последний раз.

- Хуй, - так же негромко ответил Вовочка.

Я застонал от напряжения и столкнул парту вниз.

Парта, грохоча и подпрыгивая, пронеслась один пролет. За ней, как танкист, идущий на таран, молча сидел и подпрыгивал Вовочка. Парта ударилась о стенку, развернулась и поскакала в следующий пролет. Это была хорошая, добротная парта советских времен. Вовочка сидел с каменным лицом. Я наклонился вперед, вцепившись в перила. Парта, набирая скорость, пронеслась еще один пролет, с размаху врезалась в стенку и развалилась. Вовочка, сжимая в руках крышку, вылетел из нее и ударился мордой в стенку. Я был поражен его выдержкой – ни во время падения, ни после удара он не произнес ни слова.

Он медленно встал и посмотрел вверх. У него не хватало двух зубов. С полминуты мы смотрели друг на друга. Внезапно он улыбнулся.

- Макарыч, а вот теперь тебе пиздец, - вполне дружелюбно сказал он. Первой моей мыслью было: "директор!" – но я тут же ощутил знакомую твердую руку в полосатой матросской тельняшке у себя на плече. Директор - так же, как, впрочем, и вся школа, уже был здесь. Он сочувственно жал мне плечо и смотрел на меня, вытянув губы дудкой. В глазах у него я увидел тот же приговор себе, но приговор исходил не от него. "Брат!" – панически пронеслось у меня в голове. Директор, поняв, о чем я думаю, утвердительно кивнул. Я посмотрел еще раз вниз – Вовочки уже не было. Он ушел за братом.

Из толпы, пробиваясь ко мне локтями, выскочила Надя, школьный завхоз и моя тогдашняя подруга – единственный родной человек в этой школе.

- Миша! Идем! – громким шепотом и округлив глаза, - произнесла она. – Я тебя спрячу до вечера! Когда стемнеет, мы выведем тебя из школы на проезжую часть!

Никто не засмеялся. На меня смотрели с сочувствием.

Я вяло помотал головой и, ватной походкой спустившись с лестницы мимо обломков парты, вышел на улицу. Мне не хватало воздуха. Никто не вышел за мной следом, кроме Нади. Учителя пинками и зуботычинами загоняли своих подопечных обратно в классы. Директор загонял осиротевший без Вовочки класс туда, откуда он вывалился десять минут назад.

Надя пискнула.

- Поздно!.. – и зажала себе рот рукой.

Я услышал нарастающий рев мотора.

Из-за совхозного поля, на котором рос чахлый турнепс, вынырнул небольшой трактор. Как загипнотизированный, я стоял и смотрел, как он приближается ко мне, громыхая и переваливаясь через колдобины. Трактор остановился метрах в сорока от меня. С сиденья встал и мягко спрыгнул на землю человек гигантского роста – видимо, рост был отличительной чертой членов Вовочкиной семьи. Мне он показался ростом, по крайней мере, с Полифема.

Вытирая замасленные руки тряпкой, человек неторопливо зашагал ко мне. Я сделал вид, что не обратил внимания на его появление, что просто гуляю – и так же размеренно зашагал от него. Человек несколько ускорил шаги. Я тоже. Бежать я не мог – это было бы концом моего отношения к себе, как к мужчине, вдобавок из всех окон на нас молча смотрели учащиеся и педагоги. Так, гуляючи, мы обошли школу три раза, постепенно ускоряя шаги. Под конец безмолвная наша прогулка напоминала соревнования по спортивному шагу. Некстати я вспомнил поединок Гектора и Ахиллеса под стенами Трои, после которого один герой, спасаясь от другого, трижды обежал город. Вспомнив, что шлемоблещущему Приамиду бегство не помогло, и чем вообще кончилась та история, я наконец решился, резко затормозил и обернулся.

Брат Вовочки шел ко мне, хрустя по гравию школьной дорожки чудовищными кирзачами. У него была копна нечесаных волос, за которыми прятались маленькие голубые глазки. Он остановился и несколько секунд молча смотрел на меня. Я громко откашлялся и вздернул голову, очки мои съехали набок. Я заранее решил, что закрываться руками не буду – пускай лучше даст один раз, и я с копыт, зато позору меньше.

- Это ты – Макарыч? – гулко, как медный горн в пивную бочку, прогудел Брат.

Я сглотнул.

- Ну…

- Э-э-э-э-э! – заворчал он и надвинулся на меня. Я рефлекторно зажмурился.

Он ударил меня один раз. По плечу. Я покачнулся.

Над ухом раздалось дружелюбное ржание. Я открыл глаза.

- Это ты так славно отделал Вована? Мы с батей такое, маш-ты, удовольствие получили. Ещё никто его пальцем трогать боялись, засранца, ты первый! Во! Так и надо с ними. Молодец! Ну, ничо: в армию пойдет – там его научат, где раки зимуют, скота этакого. Но ты – молодцом! Учитель - что надо! Ежели он чего еще отчебучит – ты мне скажи, я сам его урою. Батя тя приглашает на самогон. Давеча только, маш-ты, сварили. Свекольник! И суп будет. Придешь?

Я сглотнул еще раз.

- Приду…

Я не успел придти к Вовочкиному брату и гостеприимному отцу на самогон. Через пять дней меня забирали в армию. В нашем педагогическом вузе не было военной кафедры; после получения диплома и нескольких месяцев работы в школе выпускников забирали служить рядовыми. И я попрощался с завхозом Надей, попрощался с директором, со своим классом, и даже с Вовочкой попрощался за руку. На последнем уроке Вовочка смотрел на меня с высоты своего двухметрового роста, но при этом, одновременно, как-то и снизу вверх: видимо, авторитет старшего брата был огромен.

Надя всплакнула, я подарил ей букет цветов и ушел в армию служить рядовым.

***

Нужно сказать, что за время моей службы я познакомился со многими Вовочками. Иногда взводы, роты и даже целые батальоны состояли только из них. Я решительно применял к ним практический педагогический опыт, полученный мною в моей первой школе, а время от времени добавлял к нему теоретический опыт Женевьевы Фабиановны. Это принесло определенные успехи, и к концу службы за мной окончательно закрепилась почетная кличка Бешеный профессор.

Я вернулся домой в последний день весны 86-го года. Я был молод, накачен буграми бицепсов и трицепсов, как юный бык, и лишен даже намека на рефлексию, привитую мне с детства. За годы жизни в бараках и полевых палатках я сбросил со своих плеч газовый флер цивилизации так решительно, как неандерталец сбрасывал на пол пещеры шкуру, набитую блохами. Я ходил по улицам родного Питера стремительным шагом, мне не стыдно было идти по Невскому в одной лишь армейской майке защитного цвета, мне нравилось, что девицы иногда останавливались и, толкая одна другую в бок, начинали о чем-то шептаться. Я лишился комплексов и забросил очки. Когда мне нравилась незнакомая девушка, я мог остановить ее на улице и, схватив за руку, развернуть и оглядеть с ног до головы. Когда понравившаяся мне девушка шла со своим молодым человеком, я мог остановить их обоих и выразить неудовольствие, рыча им в лицо ощеренным ртом. Не знаю почему, но мне ни разу не дали по морде. Я разговаривал почти исключительно матом. Я смутно понимал, что в таком состоянии мне негоже идти на работу в школу. Пользуясь своим гуманитарным дипломом, я устроился в Публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина. На третий же день меня хотели уволить: сам того не замечая, я с утра до вечера разговаривал с сотрудниками и начальством ненормативной лексикой. Меня вызвала начальница отдела, сухопарая дама, вдова генерала НКВД, и спросила, что со мной, и не состою ли я на учете в психоневрологическом диспансере. Вместо ответа я схватил со стола не очень толстый металлический прут и, зарычав, согнул его. Потом я кинул его в угол и с надрывом сказал, что "в армии мы, бля, так только отделывали всяких мудозвонов и дезертиров, решивших косить под больных, чтобы не попасть, нах, в Афган".

Это было сущей правдой, - я только забыл упомянуть, что именно таким образом господа офицеры из спецотдела однажды отделали меня самого, так как я категорически отказался от выполнения интернационального долга. Начальница отдела, не бывшая в курсе таких нюансов моей воинской службы, но бывшая в свое время замужем за генералом, растрогалась таким похвальным рвением, какое у молодых не часто встретишь в наше распущенное время. Она попросила меня только не так часто ругаться матом, и тут же назначила меня экспедитором новых книжных поступлений, с двойным окладом. Читать-то ты умеешь? – спросила она меня напоследок. Я зарычал и протянул ей диплом об окончании истфака. Я не стал утомлять ее излишними подробностями своей биографии; если бы она узнала, что я умею читать не только на русском, но и на вполне запрещенном к пользованию широкими массами иврите, то, скорее всего, двойного оклада бы мне было не видать, - как не видать, впрочем, и самой должности экспедитора.

В течение последующих трех лет я постепенно приходил в норму, чего и следовало ожидать от законопослушного гражданина, вернувшегося в ту среду, из которой он в свое время был временно вырван. Постепенно я почти полностью прекратил использование ненормативной лексики, перестал останавливать девиц на улицах, вновь надел очки; мои бицепсы и трицепсы медленно, но верно растворились где-то, и я перестал ходить по городу в армейской майке. На исходе четвертого года я встретил Софу, и она вскоре окончательно взяла меня в свои решительные руки. Я одомашнился до такой степени, что даже не возражал. Я порвал со всеми любовницами и стал зарабатывать для семьи деньги перед отъездом из России, преподавая иврит. Желающих его изучать было много, каждый вечер я приносил домой столько денег, сколько раньше получал в своей библиотеке за месяц работы. Софа была довольна и кормила меня вкусными ужинами. Я стал похож на толстого дрессированного кастрированного кота.

За год до отъезда она решила, что мне, для освежения в памяти педагогики, а также на всякий случай во имя будущего – авось пригодится - нужно пойти поработать в школу. Мой бывший однокурсник был к этому времени завучем в музыкальной школе при консерватории, и взял меня на ставку учителя истории. Я заранее, во избежание недоразумений, объяснил всем заинтересованным лицам, что учителем являюсь по ошибке. Тем не менее меня приняли на работу. В этой школе не было Вовочек, и метод Женевьевы Фабиановны не очень работал. У меня учились дети музыкантов, композиторов и киноактеров. Этим детям было до фени моё отчество, и никто не переделывал его в Макаровича – у половины из них собственные отчества были еще похлеще.

Я плюнул на условности, на методику преподавания, которую вдалбливали мне в голову пять лет обучения в институте, и даже на саму школьную программу. Я стал рассказывать на уроках вещи, связанные с темой, но только те, которые, на мой взгляд, представляли интерес. Я рассказывал о питекантропах, Саламинской битве, Марафонском беге, о Жанне Дарк, о махновщине и о том, как ее руководитель первым в СССР получил Орден красного знамени, об армии генерала Власова, о истории пребывания Степана Бандеры в немецком концлагере, о Гулаге и Солженицыне. Желающим из старшеклассников я объяснял азы древнееврейского и еще окончательно не выветрившегося к тому времени из моей головы церковнославянского. Изредка я рассказывал о Вовочке.

Нанесшая в середине учебного года в школу визит комиссия РОНО нашла, что учащиеся подготовлены отлично.

В последний учебный день, перед летними каникулами, я объявил перед классом, что больше работать у них не буду. На перемене вокруг меня собрались ребята из всех классов, в которых я вел уроки – с четвертого по десятый, и стали целовать меня. Я был изумлен и, чтобы скрыть смущение, крикнул, что стал учителем в результате педагогического недоразумения.

Меня прижали к стене в коридоре и стали обнимать. Девочка Марьяна, виолончелистка из шестого класса, принесла фотоаппарат и сфотографировала нас всех вместе, пообещав, что пришлет фотографию в Израиль, а потом подошла и поцеловала меня еще раз. Подпрыгивавший от нетерпения шкет из четвертого класса, сын актера Боярского, крикнул, что папа велел кланяться святой земле.

Я убыл из этой школы с уверенностью в ошибочности происходящего.

Я больше никогда не встречал почти никого из моих учеников. Время от времени я смотрю по телевизору их концерты и выступления. Недавно из Канады приезжал один мой бывший ученик, сказавший мне, что благодаря моим урокам он сменил профессиональную ориентацию и вместо музыканта решил стать историком. Я был очень тронут, но в глубине души знал, что за всем этим кроется одно большое недоразумение, начало которому положили события того времени, когда мне было шестнадцать лет.

Сделанная девочкой Марьяной фотография, на которой изображен я с моими ребятами в последний день учебного, 1990-го года, до сих пор стоит за стеклом в книжном шкафу в квартире моих родителей. Когда я приезжаю к ним в Питер и хожу по квартире, то взглядом все время натыкаюсь на нее. Она сильно выцвела. Когда я встречаюсь с ней глазами, то всегда вспоминаю о том педагогическом недоразумении, которое заставило меня стать учителем.

В этой статье были использованы изображения со следующих сайтов:

- http://nenovosty.ru

- http://vasily-sergeev.livejournal.com

- http://begemott.net

- http://lawofattraction.ru

- http://artinvestment.ru

- http://mycityua.com

- http://newsmoldova.ru

- http://texaseducation.wordpress.com

- http://artyx.ru

- http://drshool.ucoz.ru

- http://molgvardia.ru

- http://prikol.i.ua

- http://taynivekov.ru

- http://marker.ru

- http://diary.ru

- http://harrypotter.wikia.com

- http://popvideotop.com

- http://themoviedb.org

- http://rulife.ru

- http://journ.ru

- http://talleratenea.blogspot.com

- http://fullecirclestuff.blogspot.com

- http://fineartamerica.com

- http://themoviedb.org

Вернуться к оглавлению выпуска

תגובות

Please log in / register, to leave a comment